周界安防雷达:详解入侵检测的全过程与现场应用

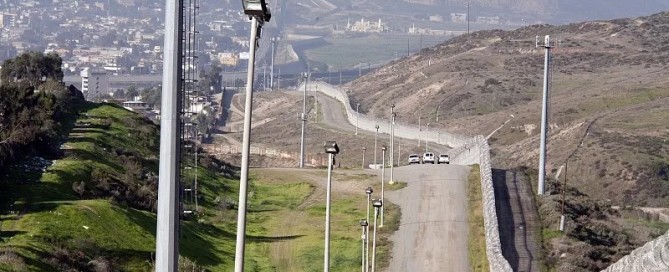

周界安防雷达:详解入侵检测的全过程与现场应用 在周界防护中,如何把“看到”变成“判定入侵并触发响应”,是安防系统价值的核心。周界安防雷达正是在这一链路上发挥关键作用:它不仅能在复杂环境下可靠探测目标,还能把原始回波转化为明确的入侵告警。下文将以“问题导向”先说明雷达能解决的现实痛点,再逐步详解雷达完成入侵检测的技术与流程,帮助管理者和决策者理解其价值。 一、雷达能切实解决的现实问题 在雾、夜间、雨雪等可见光受限情况下,传统视频系统性能大幅下降;雷达不依赖光照,稳定工作。 对大范围、开放场地(机场跑道、港口堆场、厂区边界)需要连续监测且人工成本高;雷达单点覆盖距离远,能减少巡逻频次。 害怕误报带来报警疲劳(动物、光照变化等);雷达结合速度/轨迹信息与AI分类,能显著降低误报。 需实现“快速响应与联动”——雷达能提供实时坐标、速度和运动轨迹,为摄像头定位与安防响应提供精确依据。 二、雷达实现入侵检测的完整过程 下面按时间顺序分解雷达从“发射电磁波”到“触发报警/联动”的典型工作链路,便于理解每一步在解决哪些实际问题。 发射与覆盖(主动感知) 雷达通过天线周期性或扫描式发射毫米波/微波信号,形成覆盖扇区或扇形扫描面。发射过程决定了雷达的覆盖范围与探测分辨率:覆盖更远距离可减少盲区,扫描频率影响更新率(响应速度),这些都是保障大场景连续防护的基础。 回波接收与预处理(噪声抑制) 物体(人、车、动物、植被)反射回的微弱回波被接收。第一步是对回波做预处理:放大、数字化并进行时频域滤波以抑制背景噪声与干扰(例如风吹草动、电磁干扰等)。良好的预处理能在源头降低误报风险,保证后续特征提取的有效性。 距离与方位测量(定位信息) 通过测量回波时间差与相位变化,雷达计算目标到雷达的距离以及相对方位/角度。这一步给出目标的初始空间位置,是实现精确定位、划定报警触发线(虚拟周界)的关键。 速度与运动特征提取(多普勒与轨迹) 利用多普勒频移和连续帧跟踪,雷达可估算目标的径向速度与运动方向,并结合时间序列得到轨迹。速度信息能区分静物与移动目标(例如停放车辆与行人),轨迹则是判断是否存在越界、攀爬、徘徊等入侵行为的重要依据。 检测算法与门限控制(敏感度/误报平衡) 在预处理与特征提取后,系统应用检测算法(如恒虚警率检测 CFAR 类似的策略)判断是否存在显著目标信号。检测门限的设定需要在灵敏度与误报率间权衡:对敏感区域可提高灵敏度,对公共场所可降低误报诱因。现代系统常动态调整门限以适应环境变化(夜晚、风大或雨天)。 跟踪与多目标管理(稳定性) 检测到初始“点”后,跟踪模块将对该目标进行连续帧跟踪,滤除瞬时噪声触发的假目标,并在时间上累积证据。通过卡尔曼滤波或其他跟踪算法,雷达可以稳定记录目标轨迹、预测下一位置,便于判断入侵进程(例如,是否朝禁区移动)。 目标分类与智能识别(降误报、提高可用性) 将速度、体积反射强度、轨迹形态等特征输入分类器(传统阈值规则或深度学习模型),雷达能实现“人/车/动物/风摆物”的基本分类。分类使系统能够智能地屏蔽非威胁目标(例如小动物、树叶摆动),显著降低误报并减少安防人员无用干预。 融合与验证(多传感器协同) 为提高可靠性,雷达常与摄像头、红外、门禁或热成像系统联动:雷达先发出告警并给出坐标,再驱动摄像机云台对准目标进行视觉验证。融合策略弥补单一传感器局限,提供更强的证据支持与可视化回查能力。 报警决策与联动响应(从检测到处置) 在确认入侵(或达到设定置信度)后,系统触发预设响应:声光告警、安防中心告警、无人机/巡逻车调度或通知安保人员。雷达提供的精确位置与轨迹可缩短响应时间并提升处置效率。 日志记录与取证(审计与回放) 所有探测数据、轨迹与联动视频都被归档,为事后取证、事件分析与系统优化提供依据。这点在事故调查或法律责任认定上非常关键。 三、过程中的关键点:哪些环节最能降低现场问题? 持续的预处理与动态门限:降低环境噪声导致的误报。 速度与轨迹分析:把“靠近”变成“意图判定”,区分无威胁靠近与真实入侵。 智能分类:有效避免动物或自然因素触发报警。 多传感器联动:将雷达的可靠探测与视频的可视化能力结合,实现“先感知、后验证”的联防体系。 这些环节直接解决了“误报多、漏报风险、响应慢、证据不足”等现实痛点。 四、典型现场价值回顾 机场/港口:减少跑道或堆场误入事件,快速定位异常人员与车辆。 监狱/边防:实时侦测翻越、靠近围界的行为,提升周界威慑力。 电力/石化场站:在恶劣气象下仍能稳定监测周界,降低偷盗与破坏风险。 厂区与仓储:自动化护界减少值守成本,提高夜间与非视距区域覆盖率。