雷达测速抓拍系统:以“精准感知”驱动智慧交通安全新格局

随着车辆保有量的持续增长,城市与高速公路交通面临着前所未有的压力。超速行驶、随意变道、疲劳驾驶等违法行为频繁发生,交通事故和道路拥堵问题日益突出。传统的测速手段多依赖视频识别或地感线圈,不仅易受天气、光照、环境干扰,还存在安装复杂、维护成本高等问题。

在这一背景下,雷达测速抓拍系统凭借其高精度、全天候的性能优势,成为智慧交通管理的重要技术支撑。

一、行业痛点:传统测速方式的局限性

在过去的道路监控体系中,视频检测和地感线圈是主流手段,但它们各自存在明显不足:

1. 受环境影响大

视频测速在强光、逆光、雨雾天气中容易出现误判;地感线圈测速受路面施工、积水、结冰等条件影响,维护频繁且成本高。

2. 测速覆盖范围有限

摄像头或线圈通常只能监测单点或单车道,无法实现多目标、多车道同时测速。

3. 取证不完整、执法效率低

传统系统往往需要人工复核,数据分散,缺乏与其他交通管理系统的联动性,难以形成统一的执法证据链。

这些问题导致交通执法“有监控、无数据”“有数据、无证据”的尴尬局面,严重影响道路安全治理的精准度和效率。

二、雷达测速抓拍系统的核心优势

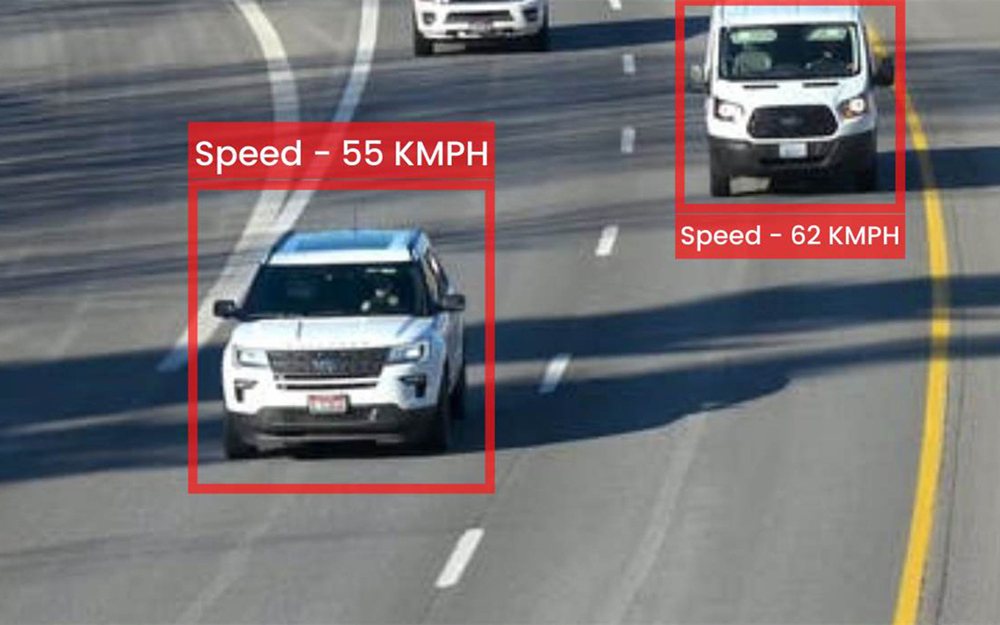

雷达测速抓拍系统通过引入先进的毫米波或多普勒雷达传感器,突破了传统方案的局限。它以“非接触式测速”为核心特征,通过电磁波反射原理,实现高精度、长距离、多目标同时测速。

其主要优势包括:

1. 全天候稳定工作

无论白天黑夜、晴天雨天,雷达信号不受光照和气候影响,保证测速准确率始终保持在高水平。

2. 多目标、多车道同时检测

系统可同时识别并追踪多个运动目标,适用于城市快速路、高速公路等高车流场景。

3. 高精度取证

抓拍系统可在车辆超速瞬间同步记录速度、时间、车牌号、车道位置等信息,形成完整的违法证据链。

4. 智能联动与数据共享

系统可与车牌识别、信号控制、电子警察平台联动,实现违法行为自动识别、取证、存档与上传,助力智慧交通体系建设。

三、应用场景:从高速公路到城市街道的全覆盖

雷达测速抓拍系统已在多种道路类型中得到广泛应用:

1. 高速公路测速监控

在高速公路上,超速是导致重大交通事故的主要原因之一。雷达测速系统可精准识别超速车辆并实时抓拍,有效震慑超速驾驶行为,保障通行安全。

2. 城市主干道与快速路

城市道路交通流量大、车种复杂,传统测速设备难以应对多车道、多目标的复杂场景。雷达测速系统通过宽波束监测能力,实现多车道同时测速,为城市交警提供高效执法手段。

3. 隧道与立交桥区域

隧道内光线不足,视频识别精度下降,而雷达测速不受光照影响,能稳定运行于封闭环境,有效防止因超速造成的二次事故。

4. 学校、医院与居民区限速区

在人员密集区域,雷达测速系统可实时检测车辆速度并抓拍超速行为,为“限速30公里”等安全措施提供可靠技术支撑。

5. 智慧交通项目集成应用

在智慧城市交通系统中,雷达测速数据可接入交通大数据平台,用于交通流分析、拥堵预测、事故预警及信号优化控制,实现“数据驱动的交通管理”。

四、雷达测速抓拍系统带来的实际成效

1. 事故率明显下降

多地交通管理部门数据显示,部署雷达测速抓拍系统后,超速违法率平均下降30%以上,重大交通事故减少显著。

2. 执法透明与公信力提升

系统取证自动化、数据可溯源,减少人工干预,提升执法公正性与社会信任度。

3. 管理效率大幅提升

雷达测速抓拍系统能自动识别、自动上传违法数据,减少人工巡查与审核成本,提升交通管理效率。

4. 助力智慧交通数据化建设

系统可长期积累路段流量、速度分布、违法频次等数据,为交通规划与信号优化提供科学依据。

五、行业意义:构建安全、智能、高效的交通生态

雷达测速抓拍系统不仅是一种执法工具,更是智慧交通体系中的关键感知节点。

它让交通管理从“事后处罚”转向“实时预防”,从“人工执法”转向“智能治理”。

通过与AI识别、车联网、交通大数据平台结合,雷达测速抓拍系统将持续为:

道路安全提升:减少超速、杜绝恶性事故。

城市交通优化:实现科学限速与交通流量调控。

智慧治理升级:推动交通管理数字化、智能化转型。

这一技术的普及,不仅体现了交通执法的现代化水平,更是智慧城市安全管理的重要标志。