测速雷达是怎么工作的?一文读懂其原理与分类

一、引言:为什么需要专业的测速雷达?

在智能交通(ITS)与道路安全管理中,车辆速度是最核心的动态指标之一。速度信息直接服务于超速执法、交通流量统计、信号优化、事故溯源、智慧诱导与车路协同等场景。相比地感线圈、视频算法与激光测速,毫米波测速雷达具备全天候、抗遮挡、抗雨雾雪、远距与多目标并行的优势,能在复杂环境中持续稳定输出高精度速度数据与车流特征。因此,理解测速雷达的工作原理与工程细节,是方案设计与设备选型部署的基础。

二、测速雷达的物理基础:电磁波、多普勒与时间测距

多普勒效应

- 定义:相对运动导致回波频率偏移。对目标径向速度 vr,有 fD = 2vr/λ = 2vr·f0/c。正偏移代表目标靠近,负偏移代表远离。

- 特点:直接给出径向速度分量,对横向分量不敏感;需要区分来向/去向(正负频率或相位)。

- 优势:无需精确时间基准即可高精度测速,抗噪声能力强。

距离测量两种典型体制

- CW(连续波):单频连续发射,仅能通过多普勒得到速度,不能分辨距离与多目标。

- FMCW(调频连续波):在带宽B内线性扫频,回波与本振拍频fb ≈ 2R·S/c(S为扫描斜率),由此估算目标距离R;同时回波含多普勒fd,可通过二维解耦得到距离和速度。FMCW是当下交通测速的主流体制。

角度测量与目标定位

- 通过多天线阵列形成波束或测相差/振幅差,得到方位角θ(常用MIMO虚拟阵列提升角分辨率)。

- 由距离R、角度θ、速度vr,构建目标在雷达坐标系中的状态,为车道级识别与轨迹跟踪奠定数据基础。

三、核心硬件架构与关键参数

频段

- 24 GHz(ISM):历史应用广,天线与RF成本低,带宽受限(通常≤250 MHz),距离分辨率相对一般,逐步转向非执法或中近距测速。

- 77–81 GHz(汽车与交通):带宽可达1–4 GHz,距离分辨率优于24 GHz,波束更窄、抗干扰更强,体积更小,成为执法级与多车道场景首选。

- 60 GHz(部分地区):非主流,但在特定政策下用于短距测速/人车混行检测。

发射与接收通道

- Tx/Rx数量决定MIMO虚拟阵列孔径与角分辨率。更多通道带来更细波束、更强多目标分离与车道判别能力,但成本与功耗上升。

- 功率与接收灵敏度共同决定探测距离与远距速度稳定性。

天线与波束

- 天线形式:介质集成天线(DRA)、贴片阵列、SiP封装天线等。

- 波束宽度:水平窄波束(3–10°)适合长距单车道;中等波束(10–20°)适合多车道;宽波束配合角度估计算法适合交叉口与弯道。

- 旁瓣控制:低旁瓣设计降低虚警与误检,提升多目标分辨率。

调制参数与性能

- 距离分辨率 ΔR ≈ c/(2B),带宽越大分辨率越高。

- 速度分辨率 Δv ≈ λ/(2·Ncpi·Tcpi),与CPI内的chirp数Ncpi与时长Tcpi相关。

- 最大无模糊速度 v_max ≈ λ/(4·Tchirp);最大无模糊距离与采样率、斜率与ADC带宽相关。

- 这些参数之间存在权衡:提高速度分辨率通常意味着更长的积累时间,影响响应时延。

四、测速雷达的主要分类与典型应用

1. 按工作体制

- 多普勒CW测速雷达:结构简单、成本低、响应快;适合单车道、非执法提醒、可变限速提示牌等。缺点是无法分距离,多目标容易混淆。

- FMCW测速雷达:能同时测距、测速与角度,支持多目标与多车道,适合执法、数据统计、信号优化与车路协同。

2. 按频段

- 24 GHz:经济型、近中距、低带宽应用;部分地区监管逐步收紧用于交通执法。

- 77 GHz:高精度、多车道、长距与复杂场景的主流选择,支持与车规芯片平台兼容。

3. 按安装方式

- 路侧侧向布设(侧装):适合快速路与城快,侧向照射目标,速度需进行角度补偿;优势是布设容易、施工影响小。

- 路侧正向/反向布设(对向或顺向):便于来向/去向区分,测速更直接。

- 架空俯视(门架/龙门架):覆盖多车道,适合区间测速、出入口管理与卡口抓拍。

- 移动式车载:临检、临时测速或施工区域限速管理,要求小型化与低功耗。

4. 按功能组合

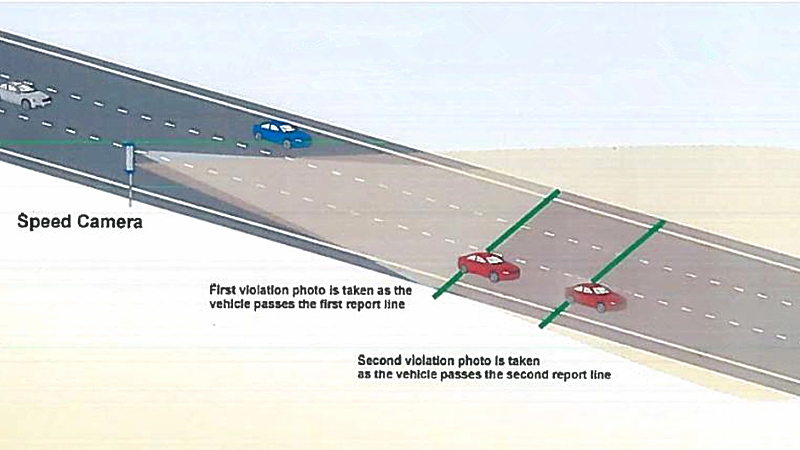

- 测速+抓拍一体机:雷达触发相机,进行超速证据链采集(车牌、车头、速度、时间、地点)。

- 测速+交通流量统计:输出车流量、占有率、平均速度、车头时距、车长分类等。

- 测速+信号控制:与信号机联动,基于速度-流量优化绿波与相位配时。

五、典型场景的工程实践要点

1. 城市主干道

- 多目标密集、速度差异大、路口遮挡多。建议77 GHz FMCW,水平波束10–20°,支持MIMO角度分辨与目标级跟踪。

- 安装高度4–6 m,俯仰角3–8°,避免车辆盲区;选择含杂波地图与轨迹一致性过滤的算法固件。

2. 高速与城际快速路

- 高速大车比例高、追越频繁。建议窄波束长距雷达(探测≥200–300 m),支持>200 km/h无模糊测量。

- 搭配区间测速方案:两点间路段平均速度可更公平反映驾驶行为,降低紧急减速规避的执法争议。

3. 匝道/弯道与隧道口

- 存在强多径与曲线视线遮挡。建议较高角分辨率、增强抗多径算法;必要时采用两台雷达交叉覆盖。

4. 学校/医院慢行区

- 需求是低速精测与友好提示。可选24 GHz经济方案,配合电子限速牌与人车混行检测。

六、测速精度与误差来源

1. 系统性误差

- 安装角误差:方位/俯仰角偏差导致cos(φ)补偿错误,形成速度偏差。需在安装与标定中精校。

- 时钟稳定度:FMCW斜率与采样时钟偏差影响距离与速度耦合。高稳定度参考源或温补TCXO可改善。

- 天线指向与标定:波束主瓣偏移会改变目标角度估计,影响车道判别。

2. 随机性误差

- 噪声与SNR:远距、小目标或雨雾导致SNR下降,速度谱峰值抖动增大。

- 多目标遮挡与散射体差异:同车道跟车时,前车尾部与后车车头反射竞争,会带来瞬时误差。

3. 校准方法

- 基准车标定:以经认证的里程计/RTK速度为参考,覆盖多速度段,建立误差曲线。

- 静态与动态联合:静态场景用于杂波地图、天线零位校准;动态场景用于速度/角度拟合。

- 现场再验证:定期用测速车、定距标靶或标线回波进行复核,满足执法合规。

七、常见问题解答(FAQ)

- 为什么同一位置不同设备测速有差异?安装角与时钟稳定度、算法门限、目标选择策略(最强反射 vs 最近目标)不同,需对齐标定与配置。

- 车辆变道或并排行驶,速度会被“串车”吗?高分辨率雷达结合MIMO角度与轨迹跟踪,可有效分离;需确保波束与算法配置正确。

- 雨雪会影响测速吗?SNR下降可能导致远距性能降低,但速度估计本身对相位偏移不敏感,通常误差仍在可控范围;可通过提高积分与自适应门限补偿。

- 为什么需要区间测速?点测速容易引发临时性减速规避;区间测速反映平均车速,更公平,也能缓解“急刹-再加速”的波动。