广域雷达:面向智慧交通的下一代全域感知与精细化管理

在智慧交通与城市治理加速升级的今天,感知层的“广度”和“精度”成为系统成败的关键变量。广域雷达作为以大范围覆盖、全天候稳定、全目标追踪为核心能力的新一代交通雷达,正成为高速公路、城市快速路、交叉口走廊、隧道与园区的标配感知设备。它突破传统点位传感器“看得近、看不全、看不清”的限制,用更少的点位覆盖更大的区域,用更稳的性能支撑更复杂的业务,用更丰富的数据驱动更智能的决策。

本文将围绕“广域雷达”这一关键词,系统解析其概念、原理、优势、应用场景、产品选型、部署要点、平台集成、运维服务与投资回报,帮助政府与企业在智慧交通建设中做出更科学、更经济的选择。

一、什么是广域雷达

广域雷达是一类以“广覆盖、多目标、轨迹级输出”为核心特征的交通雷达。与传统单点测速雷达或局部检测设备不同,广域雷达通常具备更大的水平覆盖角、更远的探测距离、更高的角分辨率与目标容量,可在复杂交通环境中持续输出目标级与轨迹级数据,支持车辆、行人、非机动车等多类目标的实时感知与行为分析。

广域雷达常被用于:

- 大范围路段级交通流监测与拥堵识别

- 交叉口多车道全覆盖目标检测与跟踪

- 隧道内异常停车、逆行、掉头等事件识别

- 高速匝道与主线全域融合,辅助匝道管控与合流优化

- 港口、园区、场站的全域调度与安全预警

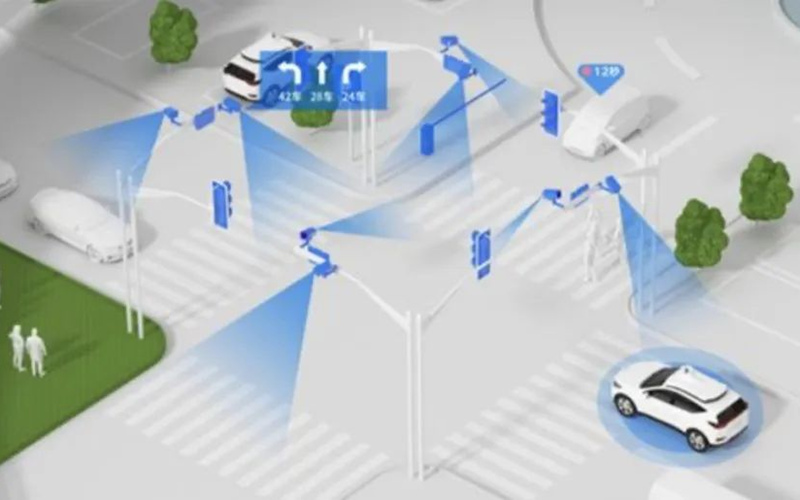

- 与视频、信号机、V2X路侧单元联动,构建“全要素、全时空”的智慧交通系统

在技术形态上,广域雷达多采用FMCW体制与MIMO天线阵列,通过波束赋形和目标级数据融合输出,实现对目标位置(距离、方位)、速度、轨迹与行为的稳健测量,并通过算法抑制多径、雨雾和强光影响,以满足全天候场景。

二、广域雷达的核心原理与能力

广域雷达的优势来自“硬件前端 + 算法引擎 + 数据接口”的协同设计。

- 硬件前端:常见为毫米波频段发射接收,通过多通道天线阵列提高角分辨率;具备高动态范围射频链路与低噪声设计,确保远距离与近距离目标同时稳定检测。

- 算法引擎:包括目标检测与聚类、时空关联与轨迹生成、多目标跟踪、遮挡恢复、目标分类与异常行为识别;针对复杂路况进行ID保持与误报抑制。

- 数据接口:提供结构化目标流与事件流,支持平台侧二次开发与策略联动,实现“感知—决策—控制”的闭环。

相较传统雷达,广域雷达强调“面向业务的数据可用性”,即不仅给出点位数据与瞬时速度,更能输出稳定轨迹、车道归属、事件语义与置信度,实现从原始感知到业务指标的直达。

三、为何选择广域雷达:与传统方案的对比

- 与视频监控相比:视频在夜间、背光、雨雾等环境易衰减,且存在隐私与合规风险;广域雷达不依赖光照与颜色,在雨雾雪、强光逆光、粉尘条件下依旧稳定。视频适合取证与细节,广域雷达适合稳健感知与结构化数据,二者结合可实现雷视互补。

- 与地感线圈相比:线圈施工侵入路面、维护成本高、对路面改造敏感,无法提供大范围轨迹;广域雷达非接触安装、覆盖范围广、后期扩展灵活且运维简单。

- 与单点测速雷达相比:单点设备仅能覆盖局部车道或特定断面;广域雷达以更大视场覆盖更长距离与更多目标,实现路段级与交叉口级的全域感知。

综上,广域雷达以“覆盖广、全天候、低维护、轨迹级数据”的组合能力,适配当下智慧交通项目对可靠性、扩展性与数据价值的诉求。

四、广域雷达的典型应用场景

高速公路与城市快速路

- 全域交通流监测:实时输出车流量、车速、占有率、平均车头时距等指标,为拥堵识别与诱导策略提供数据基座。

- 事件检测:包括停车、低速、逆行、行人上高速、抛洒物疑似等事件的快速识别与告警,缩短发现到处置的时间。

- 合流优化与匝道管控:在主线与匝道交汇处建立轨迹级融合,辅助限流、信号配时或变道引导,提高通行效率与安全性。

城市交叉口与走廊

- 多车道全覆盖:单点位实现多个进口道与出口道目标检测,支持左转、直行、右转目标分流与轨迹跟踪。

- 自适应信号优化:输出车队长度、队尾位置、到达率预测,辅助相位优化、绿波带协调与过饱和管理。

- 异常检测:压线、逆行、借道、非机动车闯入快速道等场景识别,提升执法与管理效率。

隧道与高风险路段

- 低能见度下的稳定感知:烟尘、雾气、光照突变环境中仍可稳定检测。

- 事件快速告警:急停、拥堵蔓延、车辆倒车、行人入侵等场景快速告警并联动风机、广播与可变信息标志。

- 安全联动:与消防、照明、门控等子系统的闭环联动,降低二次事故概率。

港口、园区与站场

- 大范围调度:对集卡、叉车、行人进行全域跟踪与时空冲突预警。

- 安全围栏:在安全红线外形成虚拟围栏,识别入侵与轨迹异常,保障作业安全。

- 数据沉淀:以轨迹与事件数据支持产能分析、瓶颈定位与路径优化。

校园与景区周边道路

- 混行环境治理:识别行人、非机动车与机动车的混行风险场景,进行限流、提示或联动信号优化。

- 高峰秩序管理:在接送高峰期识别临停超时、违停与道路占用行为,提升秩序与通行效率。

五、广域雷达助力的行业实践要点

- 高速路拥堵管理:基于轨迹与事件数据,识别拥堵源与蔓延趋势,联动限速与诱导,降低追尾风险。

- 城市走廊绿波优化:以到达率预测与队列长度估计为输入,动态优化相位与配时,提升干线通行效率。

- 交叉口主动安全:在冲突点建立虚拟防区,提前识别闯红、压线、借道等行为,触发声光提示与联动。

- 园区生产效率:以轨迹热力图识别拥堵瓶颈与低效路径,优化调度与管控规则。

- 隧道综合安全:在事件触发后自动联动风机、照明、广播与信息标志,缩短处置时间,形成闭环。

六、面向未来的广域雷达:与车路协同的深度融合

随着车路协同与自动驾驶的推进,广域雷达将从“路侧感知”升级为“协同单元”:

- 与V2X融合:为路侧单元提供高可靠目标与事件信息,面向车辆下发红绿灯相位与路侧风险提示。

- 与高精地图/数字孪生融合:在数字空间中复现真实交通流,开展仿真评估与策略迭代。

- 与边缘计算协同:在路口/路段边缘侧完成复杂算法与多源融合,降低时延、提升稳定性。

- 标准与生态:围绕数据模型、事件语义与接口标准建立更开放的生态,促进跨厂商协同与规模化落地。